導讀:隨著人口紅利的消耗殆盡,C端增長逐漸疲軟,為了持續的業績增長,互聯網大佬紛紛將目光轉向了B端業務。

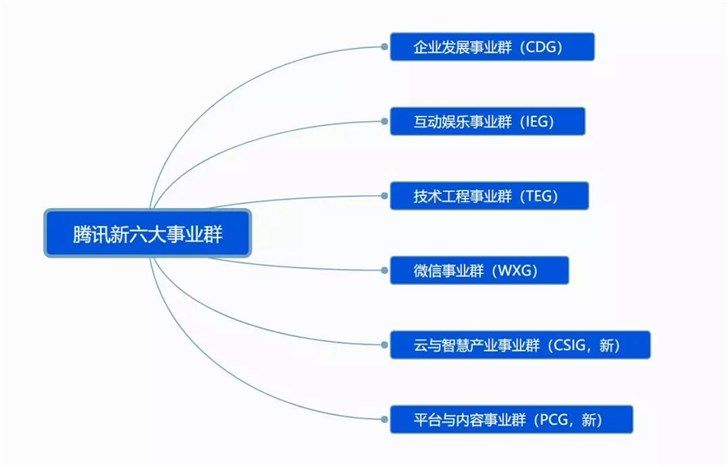

騰訊宣布公司組織架構在時隔6年後迎來新一輪的優化調整,在原有七大事業群(BG)的基礎上進行重組整合。全新的六大事業群,將紮根消費互聯網,擁抱產業互聯網。

新六大事業群,既保留原有的企業發展事業群(CDG)、互動娛樂事業群(IEG)、技術工程事業群(TEG)、微信事業群(WXG);又突出聚焦融合效應,新成立雲與智慧產業事業群(CSIG)、平台與內容事業群(PCG)。同時,騰訊將成立技術委員會,通過內部分布式開源協同,加強基礎研發,打造具有騰訊特色的技術中台等一係列措施。

新成立的雲與智慧產業事業群(CSIG)意味著騰訊將強化雲等ToB業務,打破部門數據牆和組織牆,構建公司級數據中台建設,全麵發力B端業務。

互聯網下半場,騰訊以技術為驅動發力雲業務、發力內容社交與廣告。

馬化騰稱,互聯網的下半場屬於產業互聯網,下半場我們將助力產業與消費者形成更具開放性的新型連接生態。作為一家以互聯網為基礎的科技和文化公司,技術是騰訊公司最堅實的底層基礎設施,麵向AI以及即將到來的5G時代,騰訊將以技術為驅動引擎,探索社交和內容融合的下一代形態。

整合雲業務,能否突圍先入局的阿裏雲

新成立的雲與智慧產業事業群(CSIG,即Cloud and Smart Industries Group),將整合騰訊雲、互聯網+、智慧零售、教育、醫療、安全和LBS等行業解決方案,推動產業的數字化升級。

隨著人口紅利的消耗殆盡,C端增長逐漸疲軟,為了持續的業績增長,互聯網大佬紛紛將目光轉向了B端業務。阿裏、京東紛紛入局,加之遊戲這個現金牛因監管政策不明遭受巨大打擊,騰訊勢必會發力B端業務謀求轉型。

此次將雲業務從社交網絡事業群(SNG)劃分出來單獨成立一個群組,騰訊發力雲業務,整合B端產業鏈的決心可見一斑。

但阿裏早在2009年就成立阿裏雲,市場研究機構IDC發布的2017年中國公有雲服務市場跟蹤報告中顯示,阿裏雲營收11.12億美元,市場份額占到了45.5%,接近一半。騰訊雲雖排名第二,但營收隻有2.51億美元,市場份額僅為10.3%。

剛剛起步的騰訊雲明顯落後太多,不知馬化騰是否後悔當初對雲計算說出“現在還太早”的言論。

騰訊發力B端其實早露端倪,馬化騰曾多次在公開場合提及TOB業務。甚至在2017年員工大會上曾表示,現在騰訊需要更多TOB能力,要在組織架構上進行從內到外係統性地梳理。

此次調整架構正是騰訊為搭建雲業務不得不做出的改變。

張誌東曾對外表示,騰訊在ABC(AI + BigData + Cloud)時代,因為數據中台建設的缺失,除了技術上造成許多重複發明輪子的現象,在大數據的應用上,也帶來很重的數據牆和組織牆的問題。並認為中台建設滯後是騰訊在雲時代發展的一大障礙。

騰訊內部田忌賽馬各自為戰的企業文化,雖然為騰訊帶來了微信等現象級產品,但是這套適用於C端產品的戰術,似乎並不適用於B端。

據騰訊2018半年報顯示,騰訊“其他業務”(支付及雲服務)收入同比增長81%至174.96億元,首次超過了網絡廣告收入,成為騰訊第二大營收來源。

據媒體報道目前騰訊在雲服務上主要停留在遊戲、視頻行業,但是在此方麵雲計算是比較簡單的。據財報顯示,騰訊未來將持續在金融、智慧零售及市政等領域的滲透。在這些領域,騰訊或許會找到自己的B端市場。

整合社交內容,騰訊的“頭條係”焦慮

新成立的平台與內容事業群(PCG,即Platformand ContentGroup),將對原社交網絡事業群(SNG)、原移動互聯網事業群(MIG)、原網絡媒體事業群(OMG)中,與社交平台、流量平台、數字內容、核心技術等高度關聯且具有高融合性的板塊,進行有機地拆分和重組。

擁有社交和內容融合發展,以技術為驅動的新事業群,將成為騰訊在“社交+內容”融合創新的試驗場和新引擎。

某業內人士分析稱,OMG、SNG和MIC合並成的PCG將對標今日頭條,集中力量圍剿頭條係產品。

2018年,騰訊錯失信息流和短視頻戰場,用戶時長也慘遭頭條係產品瓜分,網絡廣告收入受到了一定的衝擊。

為圍剿今日頭條,騰訊推出了騰訊新聞和天天快報的組合拳,不僅沒能逆轉局勢反而讓其跑出了一個現象級的抖音,而短視頻儼然正在成為另一個戰場。

據不完全統計,目前由騰訊開發的短視頻平台有10餘款之多,分別是:微視、速看視頻、有視頻、閃哢、MOKA魔哢、貓餅、騰訊雲小視頻、下飯視頻、DOV、企鵝看看、騰訊Now直播等。數量之多令人咋舌。

騰訊對微視的扶持更是前所未有,開放了微信、QQ兩大平台多個入口。

抖音、今日頭條能夠成為現象級App,是基於頭條“算法”的個性化推薦,“算法”讓頭條係產品大獲成功。

“抖音跟微視最大的差距就是技術差距,因為頭條技術能力很強,這種短視頻信息流產品很考驗分發能力,必須要把合適的內容推送給適合的用戶。”彬元資本邱夢晨說,同時他認為騰訊內部的BG太多,而且各自為戰,每個BG都有一個不同的技術體係,導致騰訊技術能力跟頭條比差距很大。這樣一個差距使得騰訊很難把推薦分發算法做到像頭條那麽好。

此次,騰訊成立技術委員會,通過內部分布式開源協同,加強基礎研發,打造具有騰訊特色的技術中台,也能窺見到騰訊的技術焦慮。

重新整合業務線後,騰訊能夠做到1+1大於2的效果嗎?

(责任编辑:廈門市)